玩游戏卡顿的时候,我们总会嘀咕是不是该换CPU了。CPU有哪些系列这个问题,就像打开了一本厚重的电脑硬件百科全书。从牙膏厂挤牙膏式的升级,到农企后来居上的逆袭,芯片战争远比游戏剧情更精彩。今天我们就掰开揉碎聊聊那些藏在机箱里的运算大脑。

蓝色巨人的三步舞曲

奔腾早就不是当年的奔腾,赛扬也学会了穿西装打领带。英特尔把产品线玩成了俄罗斯套娃,但仔细看还是有规律可循。

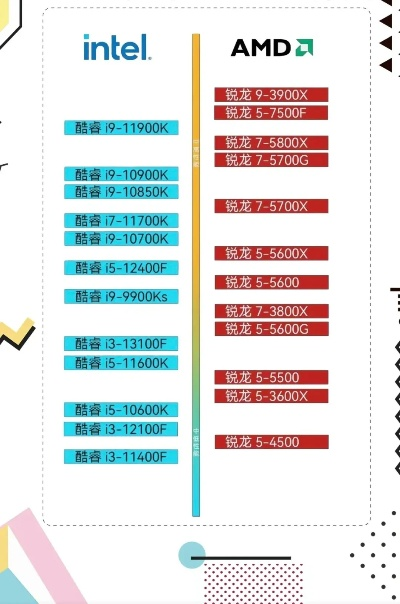

1.酷睿i3/i5/i7/i9这套命名用了十几年,数字越大性能越强。i3是经济适用型,i5成了甜品级选择,i7带着信仰光环,i9则是氪金玩家的玩具。后缀字母藏着玄机,K代表能超频,U是低电压版,H专为游戏本打造。

2.至强系列在服务器领域称王称霸,普通用户接触更多的是带XeonW的工作站版本。多核怪物们用核心数量碾压一切,剪辑8K视频就像切黄油般顺滑。

3.Atom系列在迷你主机和NAS设备里默默发光发热,省电的特性让它成了24小时开机的理想选择。性能虽然不够看油管4K,但挂下载任务从不掉链子。

红色军团的逆袭之路

AMD用锐龙打了场漂亮的翻身仗,线程撕裂者更是把HEDT平台(高端桌面平台)变成了性能修罗场。

1.锐龙R3/R5/R7/R9对标英特尔的全家桶,三级缓存设计让游戏帧数暴涨。带X的型号出厂就帮你超好频,3D版额外堆叠的缓存专治网游帧数波动。

2.线程撕裂者PRO把64核128线程塞进消费级主板,渲染农场浓缩成一个机箱。插满八通道内存时,内存带宽能喂饱好莱坞特效团队的需求。

3.嵌入式APU把显卡和CPU焊死在同个芯片里,迷你主机玩3A大作不再是天方夜谭。核显性能吊打入门独显,省下的显卡钱够买三年XGP会员。

移动端的变形记

笔记本CPU是戴着镣铐跳舞的艺术家,要在巴掌大的空间里平衡性能和发热。

1.英特尔把移动端分成UP3和UP4两种功耗等级,15瓦和28瓦的界限泾渭分明。EVO认证贴纸像是性能保证书,但实际续航还得看厂商调校功力。

2.AMD的HS系列在35瓦甜点区反复试探,续航和性能的天平微微倾斜。ROG幻14这类性能本证明,锐龙也能在游戏本市场分杯羹。

3.苹果M系列芯片另辟蹊径,ARM架构在视频剪辑领域大杀四方。统一内存架构让显存不再成为瓶颈,只是游戏生态还停留在考古阶段。

老古董的文艺复兴

二手市场里藏着不少沧海遗珠,洋垃圾E5处理器至今仍是图吧垃圾佬的心头好。

1.至强E3神教统治过整代网吧主机,四核八线程的规格现在看依然能打。搭配矿难后的显卡,两千块就能攒出1080P通杀的主机。

2.锐龙1600AF这种马甲CPU用12纳米工艺回炉重造,白菜价就能体验六核十二线程。B450主板成了传家宝,战完Zen2战Zen3毫无压力。

3.FX8350这类老将靠着魔改BIOS续命,打人硕的AM3+主板至今还在更新微码。虽然功耗感人至深,但超频到5GHz时依然能听见青春的回响。

服务器里的变形金刚

云计算中心藏着真正的性能怪兽,只是这些U的待机功耗都够煮火锅。

1.AMD的EPYC系列把128条PCIe通道当标配,四路服务器能插满16块显卡。不过普通用户更关心拆机的7302P,半价就能享受32核64线程的快乐。

2.英特尔的至强可扩展处理器玩起了模块化设计,像乐高积木般拼接计算单元。AVX-512指令集在深度学习领域大放异彩,虽然日常使用只会让电表转得更欢快。

3.国产的飞腾和鲲鹏在信创市场开疆拓土,ARM架构的服务器CPU开始动摇X86的统治地位。只是软件生态还在蹒跚学步,像刚学会走路的幼龙。

当我们谈论CPU时,其实是在选择不同的数字人生。

从8位机时代的蜂鸣器音乐,到如今光线追踪里的每一束虚拟阳光,芯片里的晶体管数量已经超过银河系的恒星。下次按下开机键时,或许该对那片小小的硅基生命说声谢谢。